アイガモロボをお得に購入できる!?脱炭素化貢献にもなり一石二鳥!!

アイガモロボをお得に購入できるチャンス!

農業機械電動化の一歩はアイガモロボで取り組んでみませんか?

- アイガモロボ

- 有機栽培

- スマート農業

井関農機(株)

水稲の有機栽培にチャレンジ!!栽培の記録、感じたことを発信していきます!

スーパー等でオーガニック食品エリアが設けられ、オーガニック、有機栽培などの言葉を目にすることが多いと思います。オーガニック食品エリアにある野菜は、様々な色のものやちょっと無骨なものが多いですが、それぞれに個性があっておもしろいので、私はついつい買い物に行くたびに覗いてしまいます。皆さんは一口にオーガニック、有機栽培と言われてもなかなかイメージしにくいのではないでしょうか。

有機栽培(オーガニック)は化学肥料・農薬を使用せず、自然由来の資材で栽培を行うことを言います。言葉で簡単に説明しましたが、実際のところの有機栽培がどうなのか気になるところ・・・・

そこで、水稲での有機栽培にチャレンジし、普段スーパー等からは見えない有機栽培の魅力、課題について発信していこうと思います。

一般的な有機栽培では中苗を植え付け深水管理をして雑草発生を防ぎます。

今回は育苗苗箱数を減らすために稚苗での植え付けを行います。また雑草対策として、アイガモロボットを使用します。アイガモロボットは水を攪拌することで雑草の発生を抑制する機械です。

まだ開発段階ですが性能試験をかねてアイガモロボットでの除草作業を試みます。

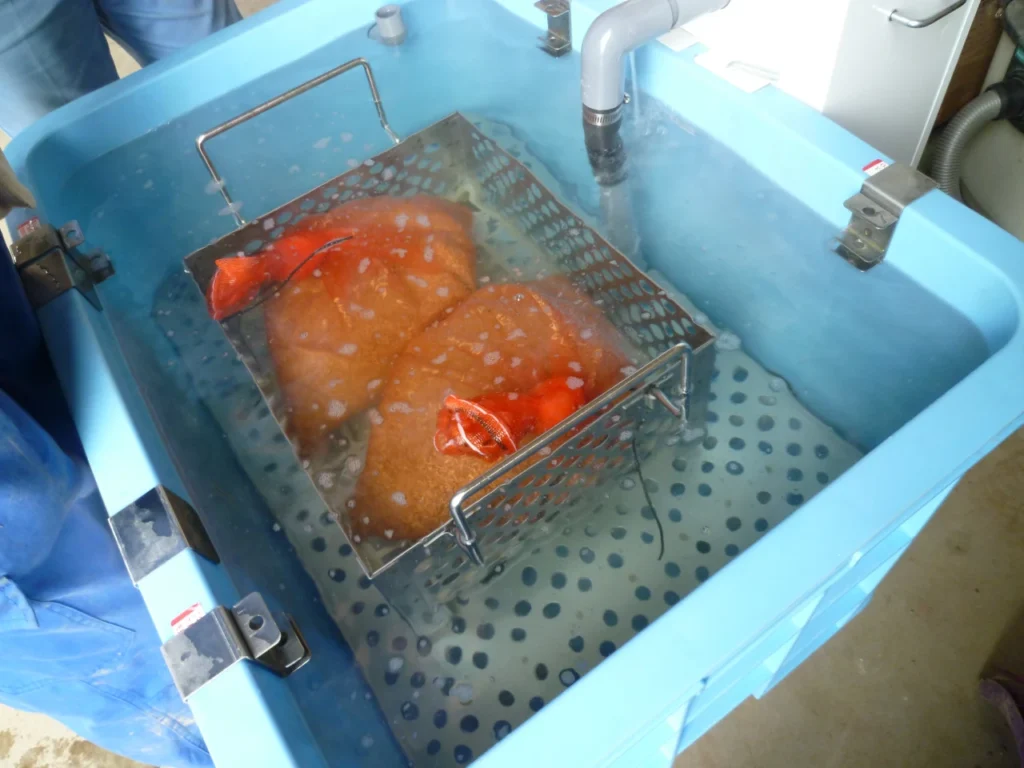

夢総研では普段は農薬で消毒した種籾を使っていますが、今回は有機栽培ということで農薬は使えないので、温湯消毒を行います。

温湯消毒機「湯芽工房」を使用、60℃のお湯で10分間消毒し、すぐに冷水で冷やします。

その後、浸種、催芽は通常の方法で行いました。

<播種概要>

<播種後4日目>

温湯消毒は温度や消毒時間を間違うと種籾が発芽しなくなってしまします。うまく発芽するか不安でしたが無事芽がでてきました。

有機栽培では農薬が使えないので病気が心配ですが、今のところ苗立枯病などの発生はなく、順調に生育しています。

苗の方はほぼ完成しました。田植は5/14予定なので、あとは田植を待つのみです。

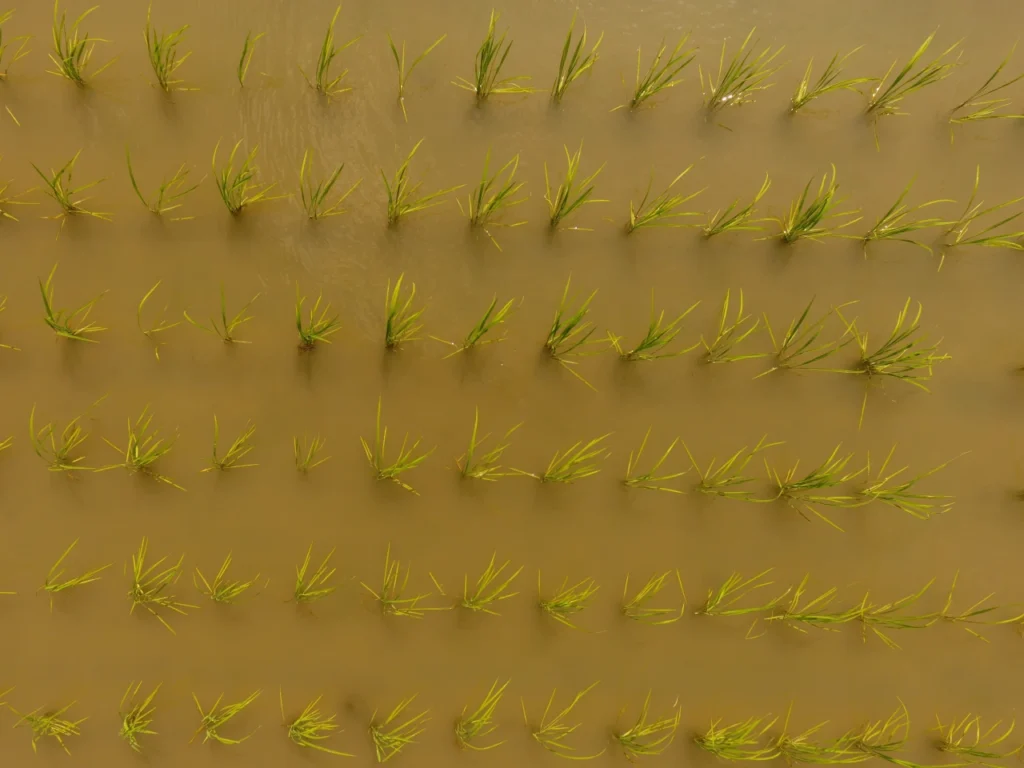

2021年5/14 田植えを行いました。作付けする品種はコシヒカリ。

植付株数は60株/坪で植付けを行いました。

元肥には有機アグレット666を使用しますが、肥料養分が薄いため田植機の側状施肥では必要肥料分をまききれません。元肥はあらかじめブームタブラーで施肥しておきました。施肥量は60㎏/10a設定で行いました。

今日から本圃での栽培が始まり、今後の生育が楽しみです。

有機栽培で避けては通れないのが雑草対策。除草剤が使用できないのでシーズン通して安定した除草効果が得られるものがなかなか無いのが課題です。有機栽培では除草剤を使わない防除として、米ぬか散布や機械除草があげられます。

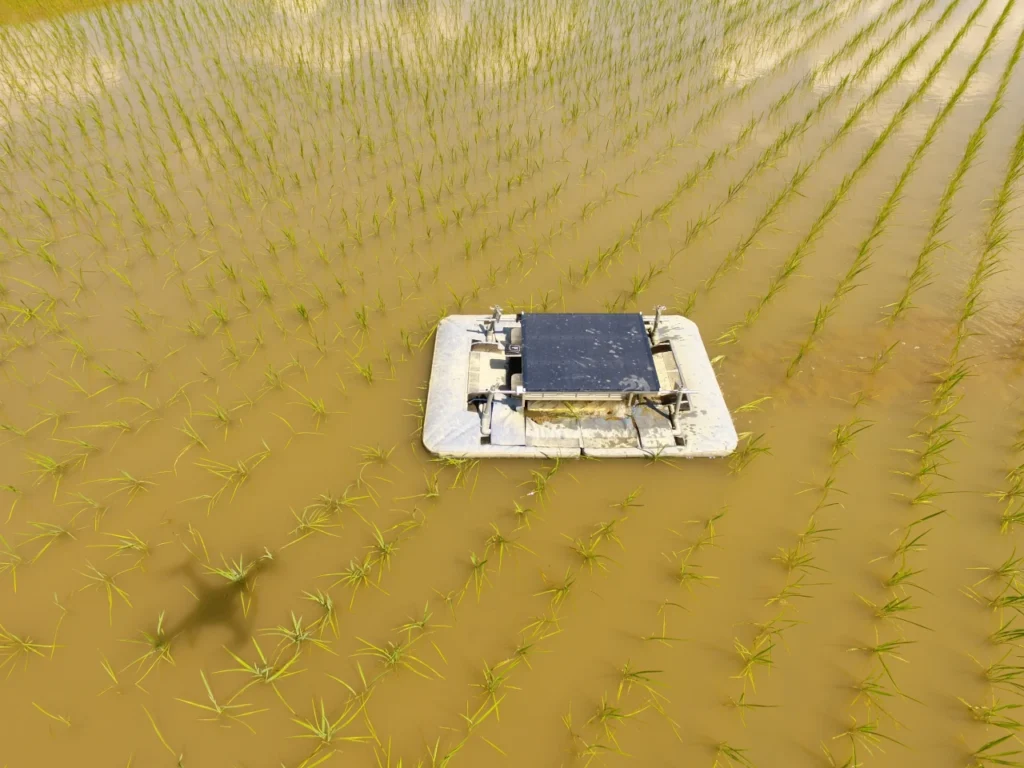

今回私は、雑草対策にはアイガモロボを使います。この機械はまだ開発段階のもので、栽培試験を兼ねて使用しています。アイガモロボに関しては別に詳しい記事がありますので、詳細は「有機水田で自動抑草ロボットテスト中!」をご覧ください。

アイガモロボくん、たのむぞー!

イネを観察すると異変が見られました。葉が白くなり所々に穴が開いているようです。生育初期に発生する害虫、イネゾウムシによる被害と考えられます。圃場全体に広がっている様子ではないのでしばらく、様子を見ます。

有機栽培の最初の洗礼を受けました。

除草の様子です。アイガモロボットのおかげで初期雑草の発生が抑えられています。この後、雑草が増えてこないことを祈ります。

先月、田植え後に見られたイネゾウムシ被害は大きく広がることはありませんでした。現在は病害虫被害もなく、順調に生育が進んでいます。

田植前に入念な代掻き・アイガモロボの抑草効果のおかげか雑草の繁茂は見られませんが、ぽつぽつと小さな雑草(アゼナ?)が生え始めていました。今後この小さい雑草がどう影響してくるのか少し不安です。

分げつ数が確保できたので中干しに移行していきます。

先週末から中干しを始めたものの水がうまく抜けてくれません。

思い返せば昨年の秋、水がしっかり抜けずぐちょぐちょの地面のまま刈り取りを行い苦労した思い出が・・・・

水が抜けにくい圃場ということで急遽、乗用管理機を走らせ、タイヤ跡で溝切りを行いました。うまく水が抜けてくれることを願います。

7月半ばに差し掛かり、イネの生育ステージは幼穂形成期に入ってきます。

茎を割り確認してみたところ、5㎜ほどに幼穂が伸長していました。このペースで生育が進めば出穂は8月頭ごろでしょうか。葉色や草丈に注意し、追肥のタイミングを伺っていきます。

夏場にかけて雑草が生い茂りやすくなってきますが、今のところも圃場内に雑草の繁茂は見られません。アイガモロボが効果的に稼働し除草してくれたおかげ。ありがとうアイガモロボ!

7/12時点で草丈は約75㎝、葉色はSPAD値で約30という値になり、草丈に対して葉色が淡めとなっていました。茎数は十分確保できていますが生育の衰えが心配されるため追肥を行いました。

追肥は2回ともN:1㎏/10aで散布しました。暑い夏でもブームタブラーで楽に追肥作業ができました!

出穂がすでに始まっており、圃場の約50%で出穂が見られたため出穂日は8/3となりました。

当サイト「Amoni」では水稲生育予測機能を使用することで、田植え日から起算しおおよその出穂日を検索できます。私も試してみたところほぼ検索結果とドンピシャ! どんどん世の中は便利になっていくんだな~。

収穫直前の圃場の様子です。倒伏具合は地面が深くなっている所で部分的に倒伏が見られました。雑草は繁茂しておらず、田植直後に投入したアイガモロボの効果が発揮されているのではと思います。

稲穂を触ってみた感じ、別の実証圃場の慣行栽培のコシヒカリに比べ、軽く籾着きもやや少ないのかなと感じました。刈取日は生憎の曇り空。雨が降ってくる前に手早く刈取りしていきます。

収穫前にあらかじめ採取しておいた調査株で収量調査を行いました。

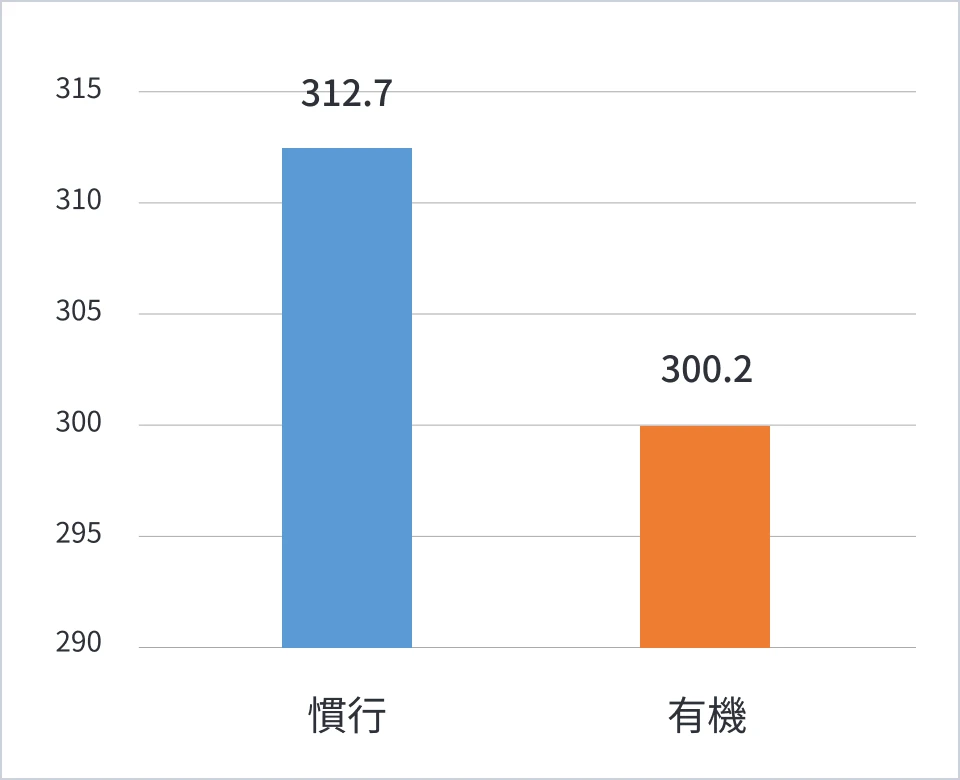

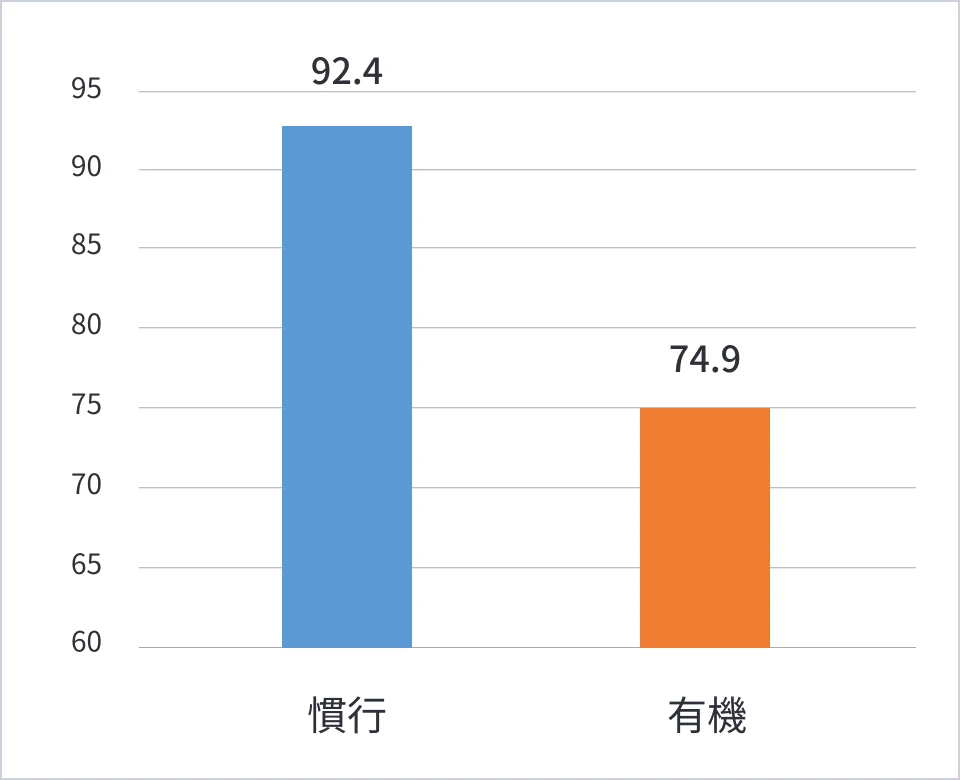

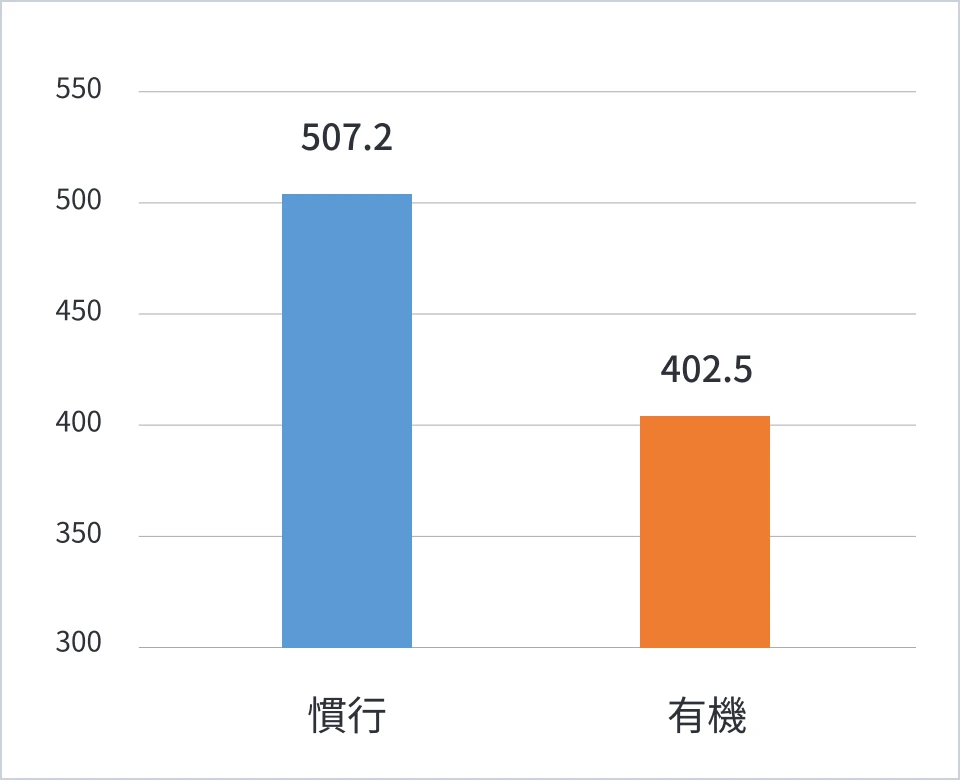

収量は精玄米収量で402㎏/10aとなり、ヰセキ実証圃場の慣行栽培コシヒカリ507㎏/10aに比べ、約21%少ない値となりました。

| 全籾数 (粒/㎡) | 穂数 (本/㎡) | 1穂籾数 (粒/穂) | 登熟歩合 (%) | 千粒重 (g/1000粒) | 籾収量 (kg/10a) | 粗玄米収量 (kg/10a) | 精玄米収量 (kg/10a) | くず米率 (%) |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 22478.2 | 300.2 | 74.9 | 84.4 | 21.4 | 546.0 | 430.0 | 402.5 | 6.3 |

| 栽植密度(株/㎡) | 16.5 |

|---|---|

| 全籾数(粒/㎡) | 22478.2 |

| 穂数(本/㎡) | 300.2 |

| 1穂籾数(粒/穂) | 74.9 |

| 登熟歩合(%) | 84.4 |

| 千粒重(g/1000粒) | 21.4 |

| 籾収量(kg/10a) | 546.0 |

| 粗玄米収量(kg/10a) | 430.0 |

| 精玄米収量(kg/10a) | 402.5 |

| くず米率(%) | 6.3 |

収量調査結果より、面積当たりの穂数、籾数が慣行栽培コシヒカリより少なくなっており、栽培中に十分な穂数、籾数の確保が進まなかったことが考えられます。

今回の栽培では田植前に堆肥等の緩効性肥料分を投入しておらず、肥料分は田植時に投入した有機アグレットのみだったため、出穂時までの窒素分が不足していたのではないかと感じました。

※各試験区連続7株を3反復サンプリングし、連続7株のうち穂数が最大と最小の株を除き5株調査

次に出荷時の等級に関わる外観品質の結果です。着色粒が0.9%となり等級を下げる原因となりました。

| 整 粒 (%) | 未熟粒 (%) | 被害粒 (%) | 死 米 (%) | 着色粒 (%) |

|---|---|---|---|---|

| 75.4 | 22.6 | 1.7 | 0.03 | 0.27 |

実際に玄米を見てみると斑点米が多く、カメムシによる被害を多く受けた形となりました。夏場に畦畔に雑草が繁茂してしまう時期があったため、カメムシが繁殖しやすい環境だったと思います。

圃場内だけでなく圃場外の雑草対策もしっかり行っていく必要があるということを身に染みて感じました。

最後に食味に関わる結果を見ていきます。窒素分が少なかったことが影響したのか蛋白質含有率は6.2%と低い値となり、食味の面では良い効果が現れていました。

| 蛋白質 (%) | アミロース (%) | 水 分 (%) |

|---|---|---|

| 6.6 | 18.9 | 12.9 |

雑草対策はアイガモロボの効果もあり、圃場内に雑草が繁茂することはありませんでした。畦畔部の雑草についてはカメムシ被害原因となるため、刈り払い機でこまめに除草を行おうと感じました。

収量については、慣行栽培に比べ少なくなった原因として、穂数、籾数の少なさが影響しました。幼穂形成期までの肥効が保たれるように、冬場の圃場準備、有機肥料等の資材の投入が重要になることが分かりました。

今回初めて有機栽培にチャレンジしました。栽培の方法自体は慣行栽培と大きくは違いませんが、事前の準備作業の大切さを感じました。雑草を生やさないよう圃場を均平にする、作物の生育に合わせて肥効を調節する等、一つ一つ確実に積み上げていく事が重要だと感じました。