狭幅トラクタで白ネギ機械化一貫体系やってみた

ISEKIで新しく登場した大規模向け白ネギ機械を使い、機械化一貫体系での栽培をやってみました。条間130~150㎝の広幅条間にできる圃場にオススメの機械をご紹介します。

- 栽培

- 農薬

- スマート農業

井関農機(株)

密播でも確実な防除効果を得ることができる農薬として、「FS剤」という種子処理専用剤を使って密播を行ってみました。

厚播きの苗を少量でかき取って植える「密播」は、反当りの使用苗箱数を減らして省力・低コスト化を実現する新技術!!

しかし、1箱当たり50gの施用が一般的な箱施用剤については、密播による使用苗箱数の減少に伴って、本田に施用される薬量が少なくなり、病害虫防除効果が通常よりも劣ることが懸念されます。

そこで、箱施用剤の代わりに、密播でも確実な防除効果を得ることができる農薬として、「FS剤」という種子処理専用剤を使って密播を行ってみました。

紋枯病が発生傾向にある圃場で栽培して、箱施用剤との防除効果の差を調査していきます!

浸種・催芽する前の乾籾(品種:コシヒカリ)にFS剤を処理しました。

今回は、3種類の薬剤を混用しました。

(薬剤情報は2021年6月時点のものです。)

乾籾と薬液をミキサーに入れて回転させ、塗抹処理を行っていくのですが、コツは、「底が見えるくらいミキサーをしっかり傾けること!!」。

こうすることで、ムラなくきれいに薬液を処理することができました。

FS剤処理籾に浸種・催芽処理を通常通り行った後、播種しました。

密播苗をつくるので、播種量は乾籾220g/箱です。

(*慣行苗の播種量は乾籾130g/箱)

培土はヰセキ培土ライト(軽量培土)を使用しました。

*密播疎植について詳しく知りたい方はこちらをチェック

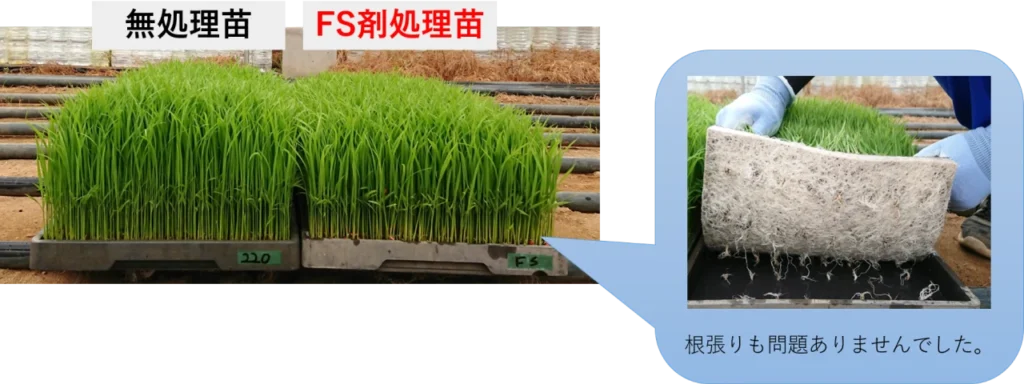

播種から17日後の田植え当日の苗の様子です。

FS剤処理による薬害は見られず、無処理苗(=FS剤を処理していない密播苗)と同様に元気な苗ができました。

根張りも問題なく、しっかりとしたマットが形成されていました。

FS剤処理苗と無処理苗を使って、密播疎植で田植えを行いました。

田植えの条件は以下の通りです。

○使用機械:PRJ8(ISEKI最新田植機)

・植付株数:37株

・横送り回数:28回

・縦かき取り量:9mm

○施肥量:ヰセキスーパーアイコート (N:20) 2袋 (30㎏)/反

○除草剤施用量:カウンシルコンプリート 1㎏/反

また、無処理苗には、田植え前に箱施用剤「エバーゴルワイド」を1箱当たり50g施用しました。エバーゴルワイドは、今回使用したFS 3剤と同様の病害虫に適用している箱施用剤です。

| 適用病害虫 | FS 3剤 | エバーゴルワイド |

|---|---|---|

| いもち病 | ◯ | ◯ |

| 白葉枯病 | ◯ | ◯ |

| もみ枯細菌病 | ◯ | ◯ |

| 紋枯病 | ◯ | ◯ |

| イネミズゾウムシ | ◯ | ◯ |

| イネドロオイムシ | ◯ | ◯ |

| ニカメイチュウ | ◯ | ◯ |

| イネツトムシ | ◯ | ◯ |

慣行60株植えで田植えした場合、使用苗箱数は反当り16.5枚となり、箱施用剤は825g/反施用されることになります。

しかし、今回上記の条件で密播疎植で田植えした結果、使用した苗箱は反当り6.7枚、箱施用剤の施用量は335g/反で、慣行と比較するとおよそ6割減となっていました。

今回田植えした圃場では、例年、紋枯病が発生する傾向にあります。

種子処理するため苗箱数の減少に薬量が影響されないFS剤区と、慣行より施用量が6割減った箱施用剤区。

果たして、防除効果に差は出るのでしょうか…?

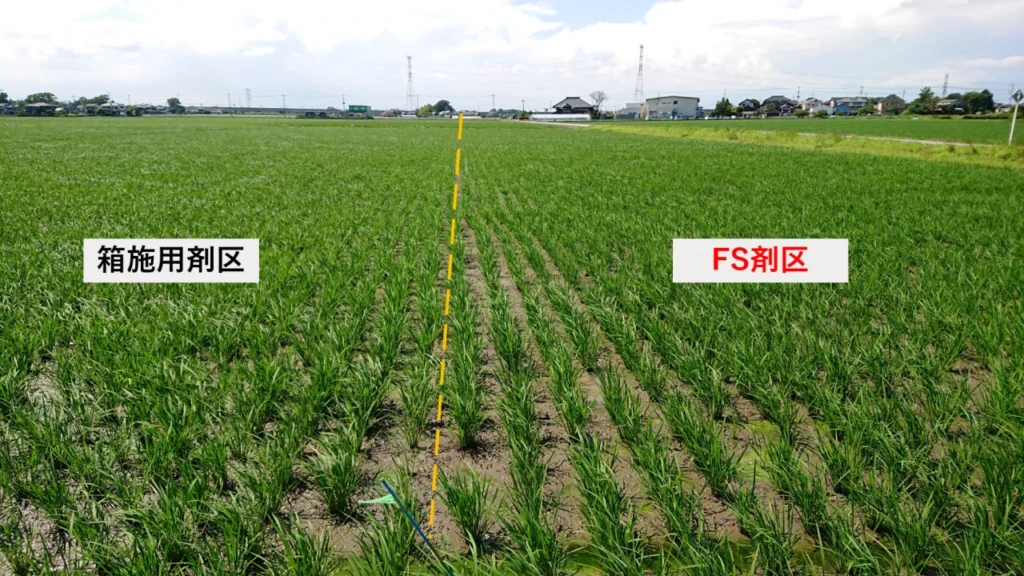

田植えから1か月後の稲の様子です。

現在のところ、箱施用剤区、FS剤区ともに病害虫の発生は見られず、元気に育っています。

週明けの7月26日、圃場を見に行ってみるとついに出穂してきていました!!

密播疎植した圃場全体でだいたい1株に1~2本出穂しており(下図左)、箱施用剤区とFS剤区の間に出穂タイミングの差は見られませんでした。

しかし、同日(5月11日)に慣行苗を疎植した隣接圃場と比較すると、こちらの圃場では1株に4~5本と密播疎植よりも多く出穂していました。

一概には言えませんが、慣行苗と密播苗では移植後の初期生育速度に少し差があり、この差が出穂タイミングにも影響しているのかもしれません。

出穂を確認した5日後の7月31日くらいに全茎のおよそ50%が出穂した状態となり、出穂期を迎えました。

ちなみに、Amoniの『水稲生育予測』機能で予測された出穂期は7月30日だったので、ほぼピンポイントで当たっていますね!!

この機能、圃場の水管理などに役立つので皆さんもぜひ活用してみてください

ちなみに、

●幼穂形成期→幼穂長1~2mmの時期

●出穂期→全茎(穂が出る有効茎)の50%が出穂した時期

●成熟期→稲穂の約90%が黄色または褐色になっている時期 を指しています!!

稲刈りの前日の9月6日に、農薬メーカーさんと一緒に紋枯病の調査を行いました。

調査結果は以下の通りです。

<紋枯病調査結果>

| 試験区 | 調査株数 | 発病株数 | 草丈(cm) | 病斑高(cm) | 病斑高率 | 全体の被害度 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| FS剤区 | 100 | 5 | 116.0 | 38.6 | 33.3% | 1.08 |

| 箱施用剤区 | 100 | 6 | 115.3 | 38.7 | 33.5% | 1.31 |

| 試験区 | FS剤区 | 箱施用剤区 |

|---|---|---|

| 調査株数 | 100 | 100 |

| 発病株数 | 5 | 6 |

| 草丈(cm) | 116.0 | 115.3 |

| 病斑高(cm) | 38.6 | 38.7 |

| 病斑高率 | 33.3% | 33.5% |

| 全体の被害度 | 1.08 | 1.31 |

調査は、一部改変した羽柴式に準じて行いました。

(発病株率)

区の中央から100株を選び調査。第4葉以上に病斑がある株を発病株として、その率を求めた。

(被害度)

発病株の草丈と最上位病斑高を測定して病斑高率を求め、発病株の被害度を換算し全体の被害度を算出した。

病斑高率(%) = 最上位病斑高(cm) ÷ 発病株の草丈(cm) × 100

発病株の被害度(%) = 1.62 × 病斑高率 – 32.4

全体の被害度 = 発病株の被害度 × 発病株率 ÷ 100

2つの試験区を比較すると、FS剤区のほうが発病株数が少なく、全体の被害度も低い結果となりました。

しかしながら、その差は予想していたよりも小さく、密播で苗箱使用数が減少したことによる箱施用剤効果への影響は、今回の圃場条件では思っていたほど顕著には出ませんでした。

農薬メーカーさんは、

昨年、紋枯病に適用のない箱施用剤を使用していた状況では、収穫期の圃場全体に紋枯病が蔓延していたので、今回の結果は、FS剤、箱施用剤ともに十分に高い防除効果を示していると言える、

とコメントされていました。

また、収穫期の倒伏等を引き起こさないように紋枯病の発病を完全に抑えるならば、FS剤や箱施用剤と本田剤を組み合わせて使用すると良い、

とアドバイス頂いたので、来年度作付けする際の参考にして、より良い品質のお米を作れるようにしたいです!!

今回の試験では差があまり出ませんでしたが、密播疎植で病害虫の防除効果低下を心配される方には、効果が安定しやすいFS剤がおすすめです。

最後に、収量結果について。

今回密播疎植で試験を行った圃場全体での収量は、出荷玄米量が517㎏/10aとなり、茨城県の平年収量524㎏/10aとほぼ同等のお米を収穫することができました!!

今回試験を行った地域(茨城県)では、密播苗でも慣行苗に劣らない収量を確保できるということですね!

この記事を見て、省力・低コストな密播疎植に興味をもってくださる方が増えたら嬉しいです