狭幅トラクタで白ネギ機械化一貫体系やってみた

ISEKIで新しく登場した大規模向け白ネギ機械を使い、機械化一貫体系での栽培をやってみました。条間130~150㎝の広幅条間にできる圃場にオススメの機械をご紹介します。

- 栽培

- 農薬

- スマート農業

井関農機(株)

納豆菌の力を施用することで、ワラなどの大きな有機物を最初に分解してくれる菌が増え、全体の微生物が増加し、作物を育てやすい土へ改善する効果があります。

今回はたまねぎ栽培で「納豆菌の力」を使用し、収量・品質にどのような効果が現れるかを検証してみました。

たまねぎは苗を育苗し、本圃に移植する体系が一般的です。たまねぎは移植時に活着が悪いと生育不良や抽苔の原因となり収量減となることがあります。

納豆菌の力は土壌の微生物環境を整え作物を育てやすい土へ改善する効果があります。納豆菌の力はたまねぎと相性が良く、昨年から実証栽培を行っているISEKIスマートファームではたまねぎが大きくなるという効果が現れています。また、たまねぎの大産地である北海道では、納豆菌の力を使って栽培を行う生産者が増えてきています。

今回の試験では移植と同時に納豆菌の力を散布することで移植時の活着を助け、収量アップを目指して栽培試験を実施しました。

散布方法 :移植機かん水

ヰセキのたまねぎ移植機にはかん水装置がついており、植付けと同時に水が株元に散布されます。今回の試験ではかん水装置の水タンクに納豆菌の力を混ぜ、苗の植付け時に散布を行いました。

散布液の調製

「納豆菌の力」の原液が10aあたりに500ml入るように水に希釈します。今回の試験では、500倍に希釈し1株あたり12mlで散布しました。

実証試験は神奈川県の協力農家様の圃場にて行いました。

詳しい機械作業の様子はこちらの記事(https://amoni.iseki.co.jp/article/1767/)を参照ください。

移植日:2020年12月9日

品種:ケル玉

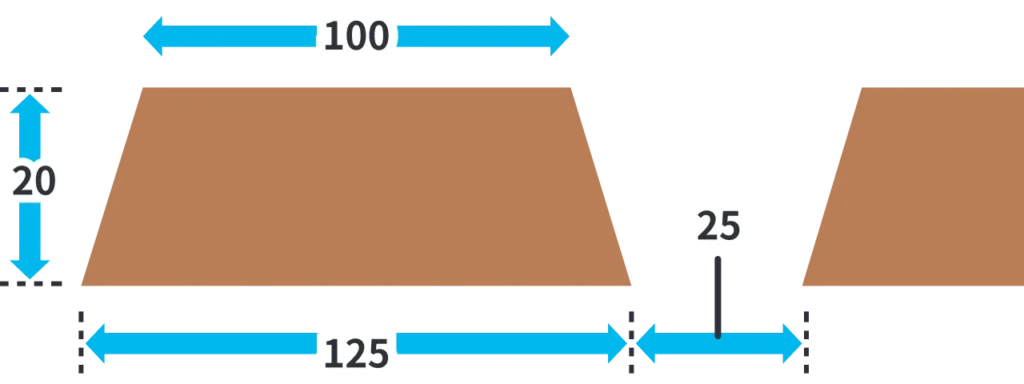

4条植え(株間12㎝、条間20㎝)

うね体系と施肥量は以下の通りです。

| N | P | K | |

|---|---|---|---|

| 元肥(12月9日) | 21 | 21 | 18 |

| 追肥(3月14日) | 3.2 | 0.4 | 3.2 |

見た目に関しては大きな差は無いように見えます。生育調査を実施した結果、葉数が納豆菌区で若干増加していました。

| 試験区 | 草丈(cm) | 茎数(mm) | 葉数 |

|---|---|---|---|

| 無処理区 | 42.4 | 13.78 | 6.6 |

| 納豆菌区 | 40.8 | 13.86 | 7 |

無処理区、納豆菌区とも病害虫被害等に遭わず、無事収穫を迎えることができました。収穫したたまねぎを持ち帰り収量の比較をしていきます。

3月の生育調査時には大きな違いは見られませんでしたが、収穫後の木になる結果は・・・

収量は納豆菌の力区で約6.2tとなり無処理区に比べて増収となりました。(17%増)

| 10a重量(kg) | 収量比(%) | |

|---|---|---|

| 無処理 | 5359 | 100 |

| 納豆菌 | 6281.3 | 117.2 |

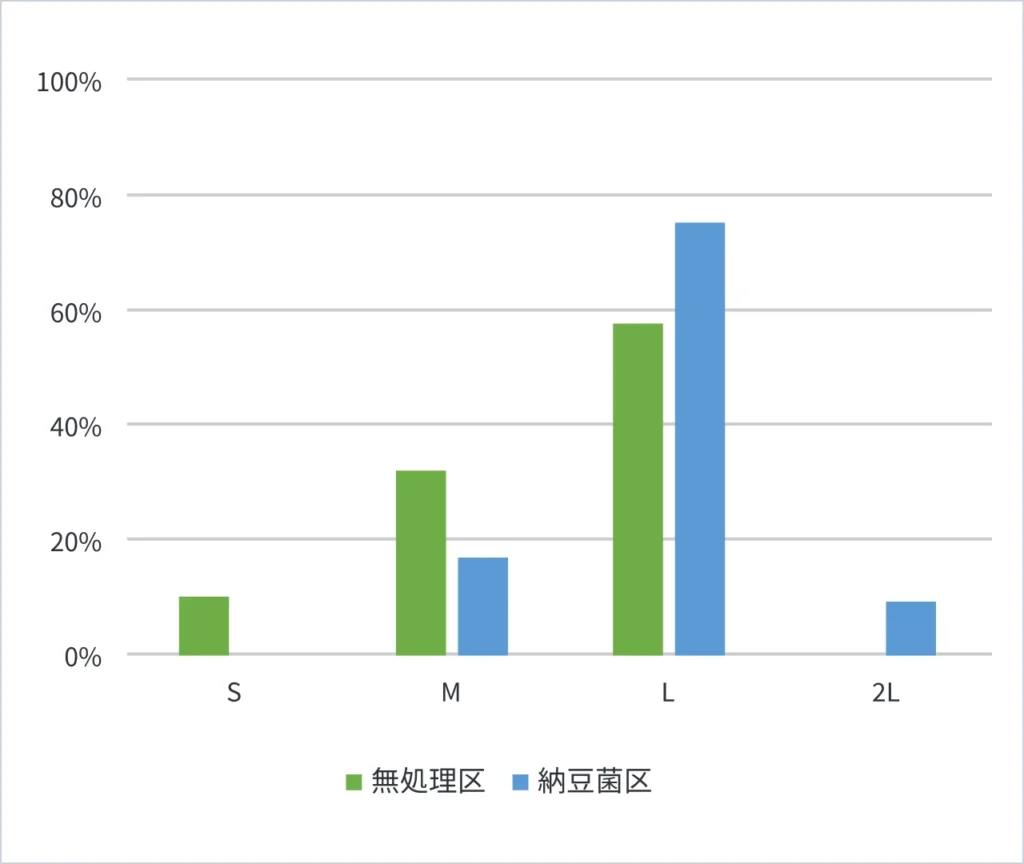

たまねぎの出荷規格表と照らし合わせ、各サイズの個数を比較しました。

| 2L | L | M | S | |

|---|---|---|---|---|

| 無処理 | 0個 (0%) | 35個 (58%) | 19個 (32%) | 6個 (10%) |

| 納豆菌 | 5個 (8%) | 45個 (75%) | 10個 (17%) | 0個 (0%) |

重量、横径ともに無処理区に比べて納豆菌区で大きい値となりました。それに伴い、納豆菌区で2L玉、L玉の個数も増加するという結果になりました。

| 試験区 | サイズ平均 | |

|---|---|---|

| 重量 (g) | 横径 (cm) | |

| 無処理区 | 233.0 | 8.1 |

| 納豆菌区 | 273.1 | 8.6 |

今回の実証試験では納豆菌の力を使うことでたまねぎのサイズアップにつながりました!次はぜひ皆さんが体感してみませんか?