狭幅トラクタで白ネギ機械化一貫体系やってみた

ISEKIで新しく登場した大規模向け白ネギ機械を使い、機械化一貫体系での栽培をやってみました。条間130~150㎝の広幅条間にできる圃場にオススメの機械をご紹介します。

- 栽培

- 農薬

- スマート農業

井関農機(株)

水稲生育初期の食害で問題となっているジャンボタニシ。一般に浅水管理にすることで行動が鈍くなり被害が軽減するとされますが、圃場多数の場合、わかっていても管理は難しいもの。

そこで、水田センサーと給水ゲートを使って浅水管理を行い、省力的にかつ確実に対策ができるか実践してみました。

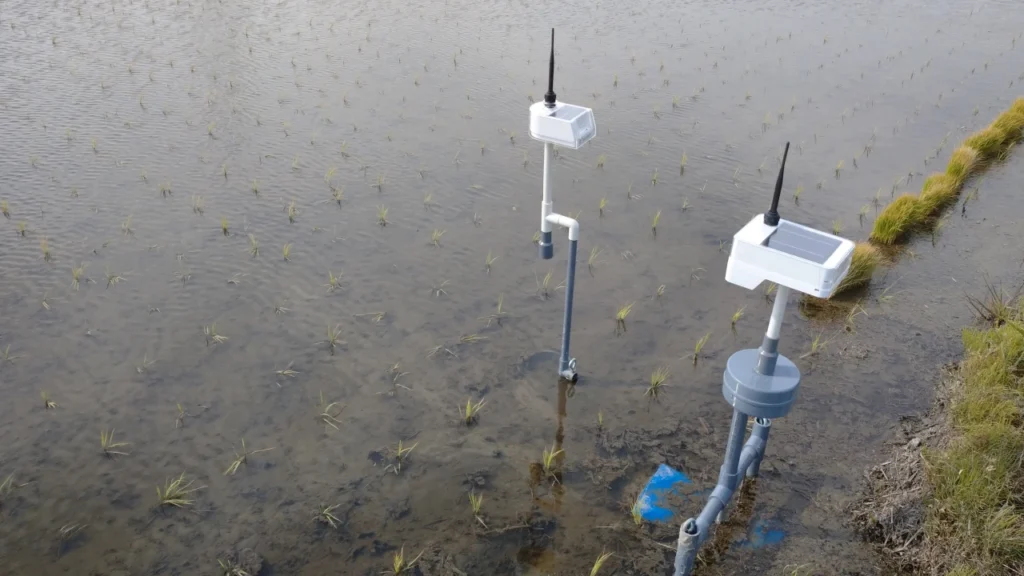

■使用した機器

(株)farmo社製

水田ファーモ 水位センサー・・・・型式FA-PL03A

水位水温センサー・・型式FA-PL03B

給水ゲート・・・・・型式FA-PG02A

■場所:愛知県西尾市

■品種:コシヒカリ(4月下旬移植)

■設置の手順

通信機→水位センサ&ゲートの順番です。

①通信機を設置し通信網をつくる。

②通信機のそばで水位センサを組み立て、水位センサのスイッチを入れる。

③水田ファーモのアプリをインストールし、水位センサ本体IDをアプリ上で登録する。

④アプリ上で水位センサーのよんだ数値が出る→通信できている

⑤圃場に水位センサと給水ゲートもっていき、設置する。

ポイント

圃場に水位センサーをもっていく前に、通信機の横でセンサが通信できるか確認すること。こうすることで、仮に圃場で通信できなくても、その原因が通信機とセンサの距離にある(=通信圏外)と判断できます。

連休もあけて、4月までおとなしかったジャンボタニシが活発になってきました。

ところで浅水とは何センチをさすのでしょうか。あまり浅すぎても、稲の生育がすすみませんので、浅ければいいわけでもありません。また、現地圃場では海に近いこともあり、あまり干しすぎると塩が上がってくる問題もあります。

というわけで、今回は3㎝位を目安に実証をスタートしました。

しかし・・・・この深さではやつらは動くことができ、しっかりとイネを食べていたのです・・・

この反省から、水深の目安を3㎝→2㎝に変更しました。

写真の圃場は水位センサを設置しておらず対応が遅れましたが、センサを設置している圃場では対応がスムーズにでき、被害を最小限におさえることができました。

このわずか1㎝の変更を従業員皆で共有するのも、水位センサーが助けてくれます。

従来「ちょっと浅くして」

↓

今回「水位センサの数値で2㎝にしておいて」

従業員への指示が具体的にできますね。

愛知県西尾市では稲・麦・大豆のブロックローテーションが行われており、シーズン通して大変忙しくしております。

悩ましいのは、麦刈り時期がちょうど田植え直後のため、田植え後の水まわりにあまり時間がさけない点。

田植え直後の水管理を怠ると雑草やジャンボタニシの影響をうけるリスクが高くなります。

水管理に時間を割きたくても、市をまたいで点在する圃場を水まわりすると、どうしても半日以上かかってしまいます。軽トラから降りて水口をあけての操作は時間がかかり、車の燃料代もばかになりません。

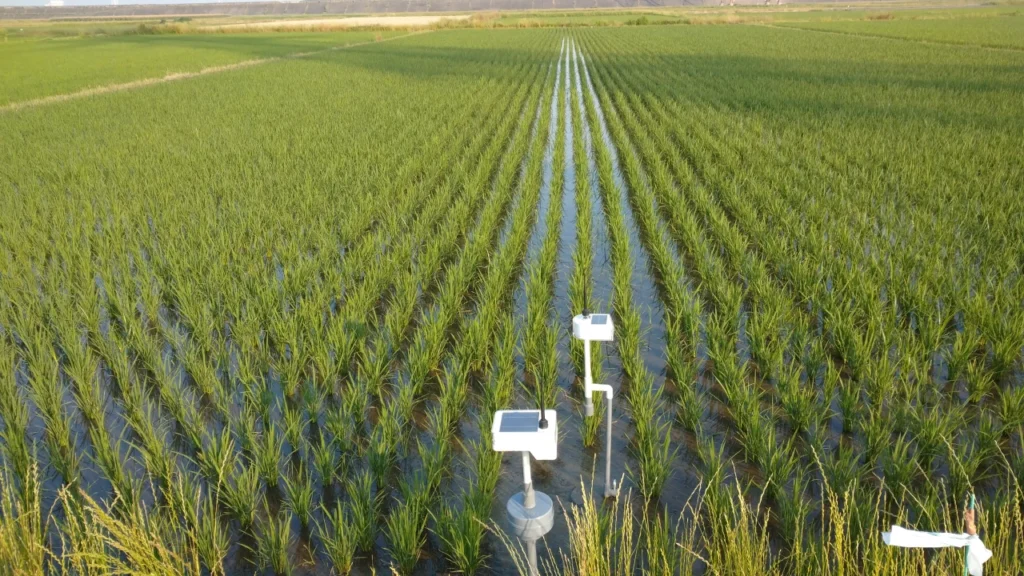

実証先の生産者様は、水位センサー40本以上、給水ゲート15本以上を設置。今年から本格導入です!

水位センサーがあることで、必要な圃場にのみ水まわりをしぼることができます。また給水ゲートを設置した圃場では水位確認できるだけなく、遠隔的に給水・止水をコントロールできます。

ある程度まとまった数のセンサ&給水ゲートを設置した効果もあり、今年は麦刈り集中することができたようで、生産者様も満足そうでした。

頻度としては、昨年までこの時期毎日水回りしていましたが、ここまでのところ今年は3日に1回、5日に1回とだんだん少なくなってきています。

水位センサーの設置場所って迷いますよね。最初は水口付近にしてましたが、途中から水尻に設置するようにしました。水尻の方が少し低いため、水尻が浅水なら水口も浅水と判断できるからです。

ジャンボタニシは移動する生き物なので、全体的に浅水にしなければ意味がありません。

その他ポイントとしては

①センサー周辺に干渉物のない場所

センサーに稲の葉が干渉すると、水深を深く判断してしまうするため、設置箇所の苗をあらかじめ1~2株抜いておきます。

②収穫時に見つけやすい場所

センサーの背は収穫期になる頃には、稲に覆われで品種によっては完全にかくれてしまい見つけにくいかもしれません。そのため、圃場外周など見つけやすい場所にします。

6月に入り、4月中旬以降に植えたコシヒカリが中干し時期に入りました。

水位センサーと給水ゲートを設置した圃場の稲はジャンボタニシの影響を最小限におさえ、元気にそだってます。

この時期になると、試験区(センサを使った浅水管理圃場)と対照区とで、稲の生育に明らかな差がでてきました。対照区の食害はひどく、茎数の数が試験区の半分以下です。

注目すべきところは、試験区・対照区ともにジャンボタニシが数多くいることです。

試験区ではタニシがいても、センサと給水ゲートで浅水をキープし続けることで、活動量を最小限にし稲を食害からまもっています。

一方、対照区は水回り時に浅水を意識していたものの、試験区ほどこまめに入水・止水ができておらず、食害をうけています。

水が深いとタニシが動いて食害にあい、かといってカラカラに乾かしてしまうと、食害は防げますがイネの生育が進まず、結局茎数をかせぐことができません。

絶妙な水加減が必要なんですね。

手動と勘に頼る水管理では、タニシの活動量に人間の活動量が負けてしまい、稲が食べられてしまいます。

センサ+給水ゲートは給水・止水の自動化と遠隔管理を実現してくれます。限られた時間と人で多くの圃場を管理する上で強い味方になってくれます。

田植えから一カ月。実際、この圃場にはタニシが何匹いるのでしょうか。愛知県の農業改良普及課の方に協力して頂き、タニシを数えてみました!

【調査】

圃場4隅の条間(0.3m)×10mの調査区内で実施

【 結果】

調査区内で、123匹 確認

思ったよりいっぱいいた…!!

たくさんいる割には稲への食害は少ない印象です!水位センサーと給水ゲートがしっかりお仕事してくれているようです。

しかし、どうしても食害が発生してしまうのが、圃場の4隅の角。水深が他の場所よりも深くなり、タニシが集中しやすいのです。

【対策】

タニシ被害の軽減には上記の作業が欠かせないと言えます。

今回の調査にて、かなりの数のタニシが確認できましたが、ここまで増えると石灰窒素を散布し、個体数を減らすしかありません。

また、タニシの活動量には水温がかかわるようで、散布時期の見極めが必要です。

次回、収穫後に石灰窒素を使用する際には、水温センサの値を活用し、タイミングを図りつつ効率的に防除できればいいなと計画しております!

秋、稲刈りシーズン真っ只中ですが、ジャンボタニシへの反撃の手を緩めることは許されません。

来年度の田植えに向けて、稲刈り後の今からジャンボタニシに備えます!!

今回、用意したのはコチラ、 石灰窒素 です!

石灰窒素がタニシ対策に効くとされている所以は、水分と反応して分離されるシアナミドという成分が、殺虫・殺菌効果を持つためなんですね。

とはいえ、タニシが憎いからとじゃんじゃん撒いてしまっては、稲の倒伏や、玄米タンパク質含量の上昇の恐れもあります。

石灰窒素は20~30kg/10a 施用、 10aあたりチッ素成分4kgに相当する量を撒きます。

また、残留チッ素の影響を考慮すると、散布時期は代掻き前の春よりも、稲刈り後の秋がベターです。

さらに、防除のポイントとして、水温17℃以上のときに3~4cm水を張り、1~4日放置してタニシを活動状態にするとのこと…

ここで、ファーモの水温センサーの出番ですよね!!

この日のために事前に収穫後の田んぼに入水し、センサーをさしておきました!

サッとスマホを取り出して、アプリで確認します。

水深・水温ともにバッチリですね。では、撒いていきます。

田んぼ全面に散布して、3~4日間は湛水を保つ必要があります。

石灰窒素は魚毒性が高いことから、散布後、強制落水せず、自然落水させてください。

ちなみに当のタニシは相変わらずたくさんうごめいておりました。

ジャンボタニシの駆除は、その地域全体で取り組まなければ効果が期待できません。

今回は、周辺の田んぼを所有されている方々と協力して、一斉に散布を実施しました。

結果は、春までお楽しみです

最後に、水田ファーモといえば水位センサーのイメージですが、実は、「FA-PL03A(水位センサー)」と「FA-PL03B(水位+水温センサー)」と2つあります。

今回は水温センサーが付いている方です。色んな使い方がありますね。