狭幅トラクタで白ネギ機械化一貫体系やってみた

ISEKIで新しく登場した大規模向け白ネギ機械を使い、機械化一貫体系での栽培をやってみました。条間130~150㎝の広幅条間にできる圃場にオススメの機械をご紹介します。

- 栽培

- 農薬

- スマート農業

井関農機(株)

小麦づくり経験のない若手社員が初めての小麦栽培に挑戦し、栽培のリアルをお届けします!!

小麦は湿気に弱いため収穫期が梅雨と重なる日本では不向きな作物ですが、近年は農地整備や機械化、品種・栽培技術の改良が進み、九州・関東・東海では水田の転作・裏作作物として、北海道では畑作を中心に小麦の生産量が増加しました。2023年現在では、生産量が109.7万トン、自給率約19%となっています。

また、農林水産省が策定した「みどりの食料システム戦略」には、具体的な取り組みの一つとして“高い生産性と両立する持続的な生産体系への転換”が挙げられています。加えて、昨今の世界情勢を鑑みて、国産小麦の需要拡大が見込まれるため、小麦の作付けは、主食用米の需要は減少傾向が続くと見込まれる中、今後の安定した経営が期待されます。

そこで、小麦づくり経験のない若手社員が初めての小麦栽培に挑戦し、栽培のリアルをお届けします!!

小麦は湿害が生じやすいため、排水対策が重要です。今回は額縁明渠(深さ35cm)を掘り、圃場内に水がとどまらないようにしました。

【使用機械】

・BF50C(ヰセキ)

・ニプロリターンデッチャ(松山(株))

小麦は湿害が生じやすいため、排水対策が重要です。今回は、前回圃場の額縁につくった溝に水が流れるように、水の通り道(弾丸暗渠)をつくりました。

弾丸暗渠の深さは15cmです。

サブソイラーの振動音が心地よく、作業に集中できました。

【使用機械】

・BF50C(ヰセキ)

・振動サブソイラー(松山(株))

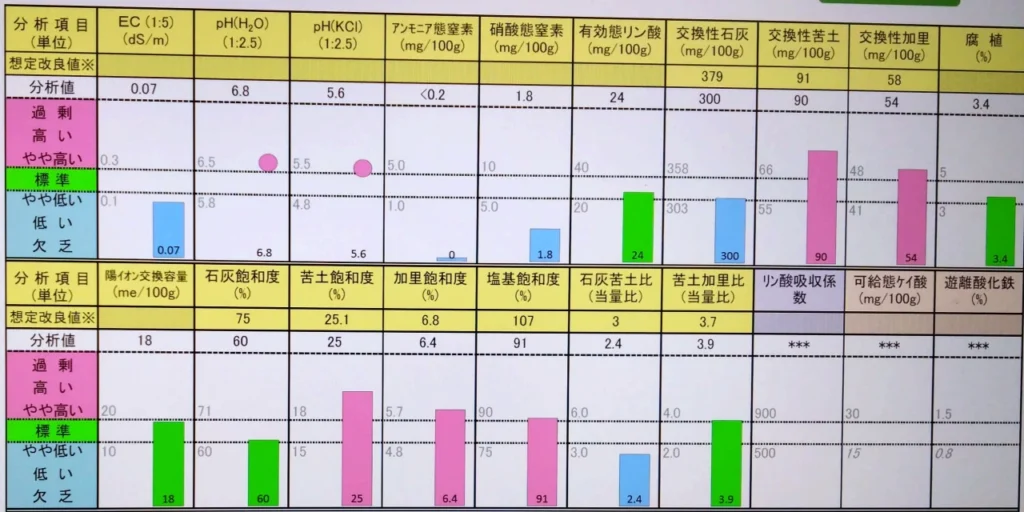

小麦は高い土壌pHを好む作物です(目標値:pH(KCl)5.5~6.0)。土壌pHが低下すると、小麦の生育が低下し、減収をもたらします。また、小麦は肥料依存度が高い作物なので肥切れを起こさないような施肥設計が重要です。

現在栽培をしている圃場はしばらく作付けがなかったので、土壌の現状を把握するために土壌分析を行い、分析結果から次のことが分かりました。

① 石灰分が不足し、交換性塩基のバランスが悪い(石灰苦土比が低い)

② 硝酸態窒素が不足している

2種類の肥料を使って小麦栽培に適した土壌にしていきます!!

今回は①石灰不足を解消します!!

通常、石灰または消石灰を施用して石灰分を補うのですが、有機栽培の推進のため“乳酸卵殻”(原材料:卵殻・茹で卵・乳酸菌)を播くことにしました。

≪特徴と効果≫

○ 天然の微量要素・石灰分・動物性のタンパク質を含有し、微生物繁殖を旺盛にする。

○ 卵の小さな気孔により速効的で持続的なカルシウムの肥効が期待できる。

○ 茹で卵に含まれる卵油が土壌微生物を増殖させ根圏を活性化する。

乳酸卵殻は卵の殻や規格外のゆで卵を乾燥させて混ぜた肥料なので、形状が粉~片状とブロードキャスターに適した形ではなかったのですが、次に播く肥料のことも踏まえてブロードキャスターで播いてみました。

写真のように一部固まり排出口に溜まったりしましたが、圃場全体に施肥することができました。

【使用機械】

・TJV655(ヰセキ)

・ブロードキャスター((株)IHIアグリテック)

【使用肥料】

・乳酸卵殻(イノチオプラントケア(株))

前回に引き続き、今回も施肥をします。

土壌診断結果から、②硝酸態窒素が不足している事が分かったため、有機配合肥料“ボカセイ2号865-2”を施肥しました。この肥料は、作物本来の味や香りを引き出しやすい地力をつくる有機肥料と速効性のある化成肥料をバランス良く配合したものになります。

実証を行っている茨城県の栽培基準によると、元肥窒素量が6~7kg/10aとなっており、前回施用した乳酸卵殻と合わせて7.6kg/10aの窒素量になります。

【使用機械】

・TJV655(ヰセキ)

・ブロードキャスター((株)IHIアグリテック)

【使用肥料】

・ボカセイ2号865-2(イノチオプラントケア(株))

皆さんは、【IPM(総合的病害虫・雑草管理)】をご存知でしょうか?

これは、化学農薬のみに依存せず、様々な防除技術を組み合わせることで、害虫に薬剤抵抗性を発達させずに発生を抑制するとともに、環境負荷を軽減しながら農作物の安定生産を目指すものです!

今回は、圃場の土着天敵などの生態系が有する機能を活用して雑草防除することを目標としました。

そのため、圃場の外周(幅:約2m)に益虫の住処となるよう、緑肥(ヘアリーベッチ)を播種しました!!

緑肥の導入が上手く行けば、春頃に紫色の花が咲く予定です!!

小麦の減収要因の一つに、“倒伏”が挙げられます。

そのため、“播種深度の安定化” と“良い苗立ち”を目的に圃場を砕土・整地します。

【使用機械】

・TJV655(ヰセキ)

・パワーハロー FECL-203ST((株)IHIアグリテック)

品種はうどんや菓子に使われる“さとのそら”を播種します。

さとのそらは、関東地域の作付面積の約6割を占めており、次のような特性をもちます。

作期は12月上旬~6月中旬で栽培します。茨城県での播種適期は11月上~中旬ですが、諸事情により播種が遅れました(´;ω;`)。

いよいよ播種日になりました!

播種条件は下記の通りです。

播種量:8kg/10a(条間30cm、9粒播き)

播種深度:3cm

使用する圃場は3反が一枚なのですが、素早く播種をするために8条植えの高速汎用施肥播種機を使って播種しました。

初めて扱う機械なので播種深度の調整が難しかったですが、何とか播種することができました。

【使用機械】

・TJV755(ヰセキ)

・高速汎用施肥播種機 NTP-8A(アグリテクノサーチ株式会社)

今回は雑草防除を行います!!

小麦に限らずですが、生育初期に発生した雑草が圃場に残ると被害が大きくなる可能性があるため、雑草の発生を抑えることが重要です。

初めて乗用管理機を使った作業でしたが、キャビンからの眺めも新鮮であっという間に防除できました。

【使用機械】

JKZ23(ヰセキ)

【使用薬剤】

リベレーターフロアブル(バイエルクロップサイエンス株式会社)

発芽が確認できました。

2葉が展開し、草丈が3~5cm程度になりました。

今回は、ヰセキの乗用管理機(JKZ)に乗って麦踏みを行います!!

麦踏みは次の目的があります。

ヰセキの麦踏みローラー(KR-18A)は、作業幅:180cmとなっています。

条間30cmで播種したので、小麦をタイヤで踏むことなく5条ずつの鎮圧が可能です!!

【使用機械】

・乗用管理機:JKZ23(23馬力)

・作業機:ヰセキ 麦踏みローラー(JKR-18A) ※ウェイト30kgを追加

追肥時期を判断するため、生育調査を行います。

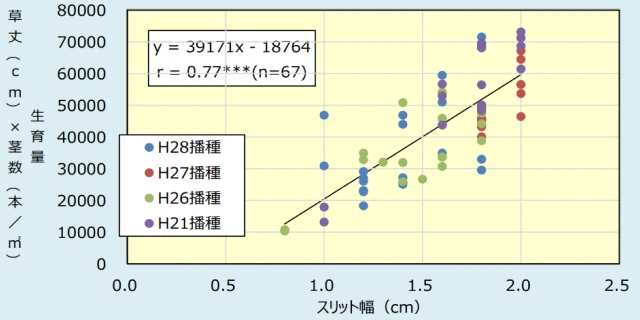

生育量は“草丈×茎数”で計算することが出来ますが、今回はスリットによる簡易な判定を行いました。スリットによる生育量の判断は写真のように目線を地表と平行にし、スリット幅(底辺の長さ)を記録します。

初めてこの手法を使いましたが、測定が簡単なうえ、直感的に生育状態が分かるのでとてもよかったです。

今回は、スリット幅が1.2~1.4cmであったため、スリット幅と生育量の関係に照らし合わし、生育量が30,000~40,000と分かりました。

茨城県農業総合センター農業研究所によると、生育量が40,000以下は生育が遅れているとのことだったので茎立期に追肥することにしました。

| 40,000以下 | 40,000~60,000 | 60,000以上 |

|---|---|---|

| 生育不足 | 生育適正 | 生育過剰 |

| 茎立期に 2~4kg/10a追肥 | 出穂15日前に 2~4kg/10a追肥 | 無追肥 |

小麦の収量向上には茎立期(適期播きで3月上旬~中旬頃)に追肥が必要となり、窒素量2~4㎏/10aが適当とされています(茨城県穀物改良協会より)。夢総研の圃場では、適期の1~2週間後に播種したので、3月下旬の追肥となりました。

この栽培は資材テストも兼ねているので、ヰセキが取り扱っている資材を組み合わせて散布しました。収量にどう影響するかが楽しみです!

【使用資材】

・丸菱追肥化成16-2-16

小麦栽培における重要な作業のひとつに「赤カビ病対策」が挙げられます。

薬剤防除の適期は開花始期~開花期(出穂期7~10日後頃)となっており、多数の防除剤が販売されています。今回はイオウフロアブルを散布しました。

【使用機械】

・JKZ23(ヰセキ)

キャビン付きのJKZを使用しているので、安全かつ快適に防除が出来きます!また、JKZのブームスプレーヤーの最大散布幅は16.5mなので、圃場(短辺30m)を1往復するだけで防除ができて、あっという間でした。

待ちに待った収穫の日です!!

コンバインでサクッと収穫したいところですが、収量調査を坪刈りで行うため、手刈りで収穫しました!カサカサと小麦畑に入っていく音は、気持ちがいいですね~

さて、気になる収量ですが、坪刈り収量から換算して528kg/10aとまずまずの結果でした(地域の平均的な収量と同等)。播種時期が適期を1ヶ月弱過ぎてしまったため、ちゃんと収量が採れるかが心配でしたが、大丈夫でした。

高速播種機を使った効率的な播種作業やJKZ(乗用管理機)を使った麦踏みや防除作業を通じて、ヰセキがすすめる効率的な小麦栽培を体感することが出来ました。今後も、様々な栽培にチャレンジしていきます!!