実証

2025.08.06

大豆有機栽培2024

様々な作業機を使い、大豆の有機栽培に取り組んでみました。

- 概要テーマ登録日2025.07.29大豆の有機栽培 2024

- レポート1最終更新日2025.07.29栽培の概要

- レポート2最終更新日2025.07.296/27 圃場整地

- レポート3最終更新日2025.07.297/10 施肥

- レポート4最終更新日2025.07.297/22 播種

- レポート5最終更新日2025.07.297/24 高速畝立てディスク播種

- レポート6最終更新日2025.07.298/2 発芽揃い

- レポート7最終更新日2025.07.298/8 第一本葉展開

- レポート8最終更新日2025.07.298/13 中耕培土①

- レポート9最終更新日2025.07.298/27 中耕培土②

- レポート10最終更新日2025.07.299/2 開花期

- レポート11最終更新日2025.07.299/13 莢形成期

- レポート12最終更新日2025.07.2910/4 雑草の生え具合

- レポート13最終更新日2025.07.2910/15 莢肥大

- レポート14最終更新日2025.07.2911/15 収穫調査

- レポート15最終更新日2025.07.29収量結果

- レポート16最終更新日2025.07.29まとめ

テーマ登録日2025.07.29

大豆の有機栽培 2024

2024年シーズンに大豆の有機栽培に取り組んだ様子をお届けします。

最終更新日2025.07.29

栽培の概要

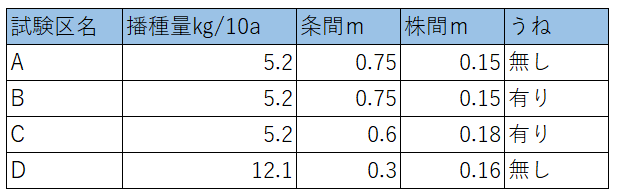

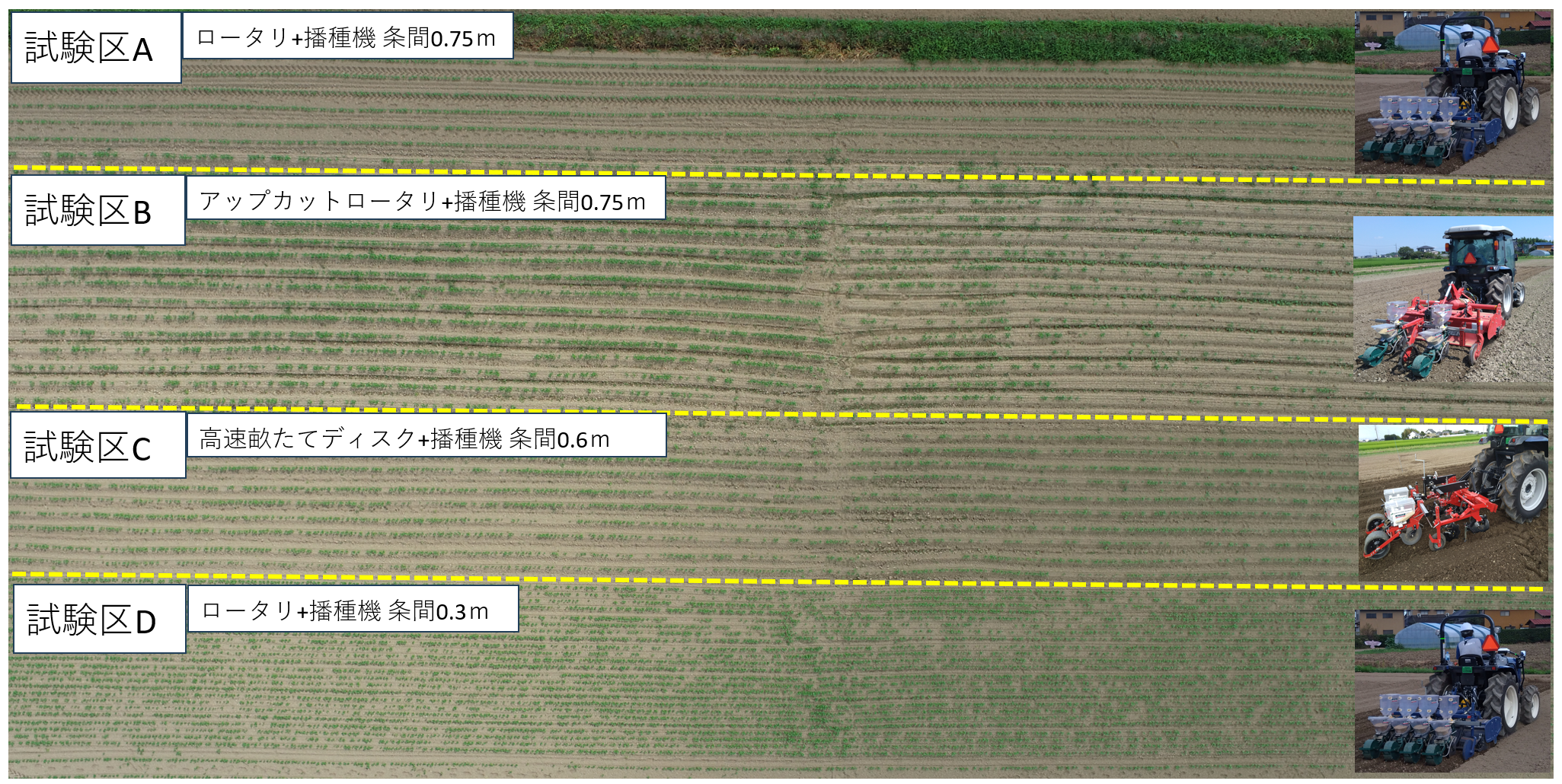

大豆は使用する機械や栽植密度によって、様々な栽培体系があります。今回は4パターンの手法を取り入れ、それぞれの栽培の特徴を観察し、有機栽培をする上での注意点を見ていきたいと思います。

晩生品種のフクユタカを使用しました。

試験区A

条間0.75mの一般的な栽培手法

播種作業機 RTS25(トラクタ:ヰセキ)+ RBS140(ロータリ:ヰセキ)+ TFRG(播種機:アグリテクノサーチ)

試験区B

アップカットロータリによるうね立て播種。うねを立てることにより湿害回避を目的とした手法

播種作業機 NTA365(トラクタ:ヰセキ)+ APU1610(アップカットロータリ:松山)+ TFRG(播種機:アグリテクノサーチ)

試験区C

高速畝立てディスクによるうね立て播種。PTO動力を使用せずチゼルとディスクによりうねが立つ。作業速が4~6km/hとロータリに比べ作業速度が速い。

播種作業機 NT435(トラクタ:ヰセキ)+ HDR200(高速畝立てディスク:小橋)+ HUD2(播種機:アグリテクノサーチ)

試験区D

条間が0.3mで、狭畦密植栽培とよばれる。

密植にすることにより、雑草の発生を軽減する。大型の播種機では米、麦などと兼用することが多い。

播種作業機 RTS25(トラクタ:ヰセキ)+ RBS140(ロータリ:ヰセキ)+ TFRG(播種機:アグリテクノサーチ)

最終更新日2025.07.29

6/27 圃場整地

6月まで栽培していた小麦のすき込み作業から行います。

刈取り時期に雨天が続いており、すき込み作業が後ろにずれ込んでいました。小麦→大豆のような輪作では刈取り~播種までの日程がタイトになります。スムーズに作業するためにも排水対策は事前に整えておくことが大切です

使用機 BF50DC(トラクタ:ヰセキ)+ TBS2200(ロータリ:松山)

最終更新日2025.07.29

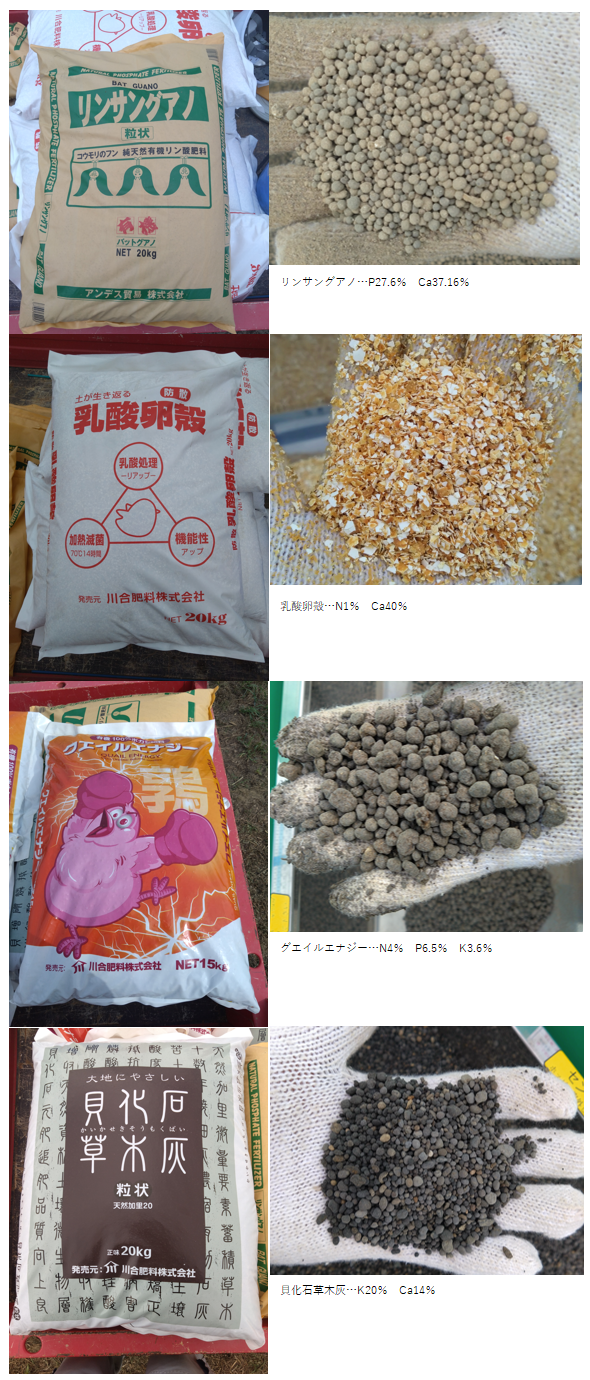

7/10 施肥

施肥作業を行いました。

昨年同様イノチオプラントケアさんの、有機JAS対応の肥料を施肥しました。

しっかり成形してある粒剤のため、グランドソワーで散布することが出来ました。

使用機 NTA365(トラクタ:ヰセキ)+ RD2017(グランドソワー:タイショー)

最終更新日2025.07.29

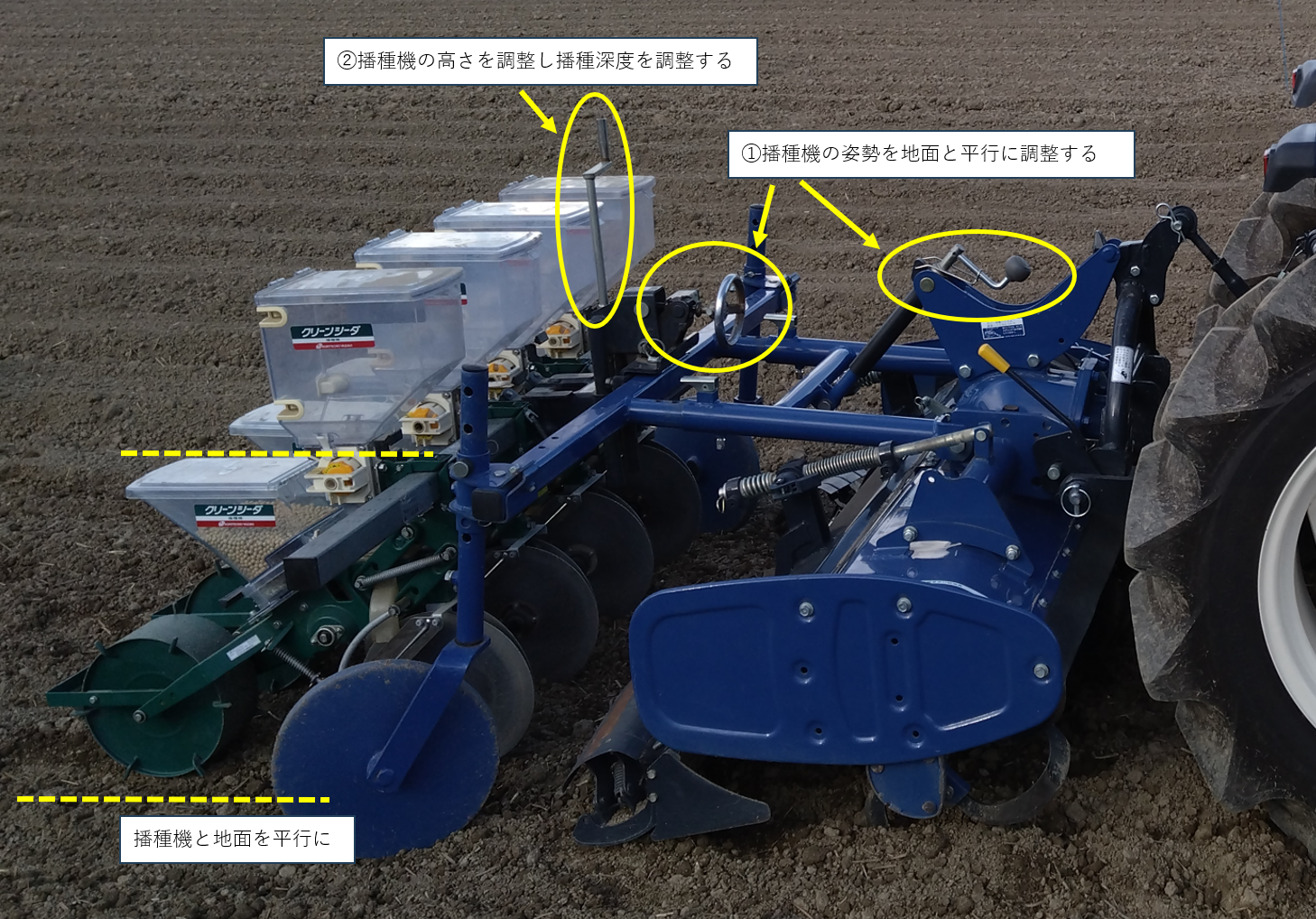

7/22 播種

試験区A,B,Dの播種作業を行いました。

大豆の播種で重要なポイントは、播種深度です。播種深度は浅すぎても深すぎても発芽不良になります。播種深さは3~5㎝になるよう調整します。

試験区A,D

播種作業機 RTS25(トラクタ:ヰセキ)+ RBS140(ロータリ:ヰセキ)+ TFRG(播種機:アグリテクノサーチ)

試験区B

播種作業機 NTA365(トラクタ:ヰセキ)+ APU1610(アップカットロータリ:松山)+ TFRG(播種機:アグリテクノサーチ)

※機種により調整方法は異なります

最終更新日2025.07.29

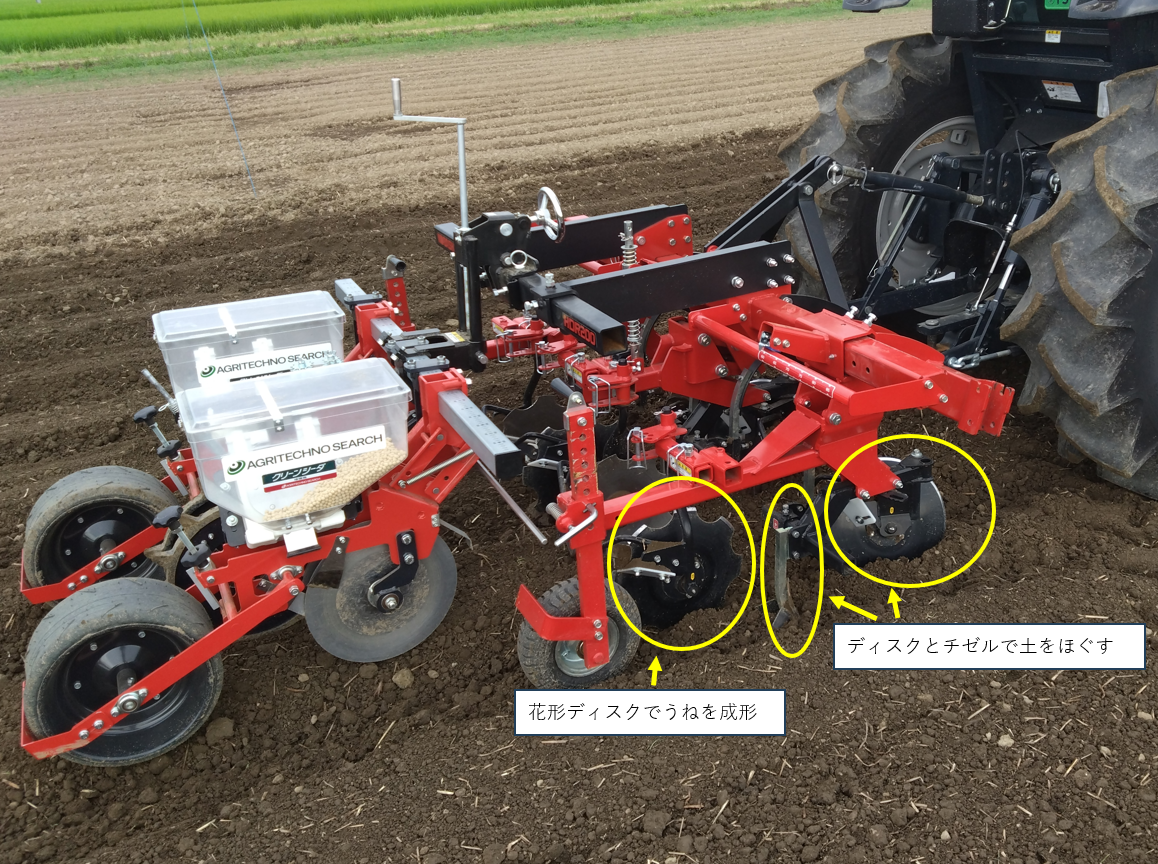

7/24 高速畝立てディスク播種

高速畝立てディスクで播種を行いました。作業機の適応馬力は37~60PSです。

播種作業機 NT435(トラクタ:ヰセキ)+ HDR200(高速畝立てディスク:小橋)+ HUD2(播種機:アグリテクノサーチ)

うねは15㎝程度立ち、作業速は5km/h程度で播種作業は良好に行えました。使用する前の事前準備としては事前耕耘が必要です。チゼルとディスクではほとんど砕土しないため、土塊が粗い状態では発芽に影響がありそうです。

最終更新日2025.07.29

8/2 発芽揃い

初生葉が展開し概ね発芽しきりました。

圃場のある茨城県つくばみらい市ではお盆休みまでの時期は、気温が高く降水量が少なく、発芽には厳しい環境です。毎年ハラハラするのですが何とか発芽してくれました。

最終更新日2025.07.29

8/8 第一本葉展開

本葉が展開しました。ドローンで圃場を上から撮影してみました。達観ですがうねを立てなかった試験区A,Dについては、播種した所が筋になって見え、発芽率が良かったと思います。うねを立てたB,Cについては程度はあれど筋がまだらになっているように見えます。大豆は湿害だけでなく播種時の乾燥にも弱い作物です。圃場の状態や天候を見定め栽培方式を選ぶことが大切です。

最終更新日2025.07.29

8/13 中耕培土①

第三本葉が展開し始め、1回目の中耕培土を行いました。

有機栽培に則した栽培のため、発生する雑草に対しては除草剤は使用せず、物理的に除草を行います。

使用する「エコ草取りくんH3-200」は牽引式の中耕ディスクです。

試験区A,B,Cについては中耕培土を行いました。

試験区Dは条間0.3mの狭畦密植栽培です。この栽培方法では中耕培土作業は省略します。中耕培土作業を省略することで、雑草の生え具合など生育面の推移を着目していきます。

使用機 JKZ23(乗用管理機:ヰセキ)+ エコ草取りくんH3-200(中耕ディスク:ヰセキ)

最終更新日2025.07.29

8/27 中耕培土②

一度目の中耕培土から14日空けて2度目の中耕培土を実施しました。

前回同様に試験区D条間0.3mの狭畦密植栽培には中耕培土を行いません。

予めうねを立てた試験区B,Cについては、うねを立てないで播種したA区に比べ、株本に土寄せをすることが少し難しかったなと感じました。また、同様に株元の雑草の除去具合についてもうねを立てなかった区と比べて、うねの斜面に雑草が残りやすかったです。

圃場条件が許せば、うねを立てない方が中耕培土を行いやすいと感じました。

A区(うねなし)中耕培土後

B区(うねあり)中耕培土後

作業後作業機に雑草の絡まりが見られました。

既に雑草が多発している圃場では複数回に分けて徐々に作業するのも手かもしれません。

最終更新日2025.07.29

9/2 開花期

開花期を迎えました。水分の要求量が増えるこの時期にタイミングよく雨が降ってくれました。

D区狭幅密植栽培では、主茎長が約50㎝と他の区に比べて10㎝長く育っています。倒伏しかけていました。

密植栽培により、光を求めて徒長しやすくなっていたと考えられます。本来であれば摘芯作業をし、主茎長をセーブすることが必要でした。

部分的に倒伏が始まっています。

最終更新日2025.07.29

9/13 莢形成期

莢が形成されていました。

おそらくヨトウムシと思われる虫が生育していました。例年この圃場ではマメハンミョウによる葉の食害がありますが、今年はヨトウムシが多かったです。葉への食害の程度は大きくなかったため、一時見守ることにしました。トラップの設置など今後検討したいと思いました。

最終更新日2025.07.29

10/4 雑草の生え具合

雑草は4試験区ともほとんど発生していませんでした。

一方で欠株しているところでは雑草の発生が見られ、雑草の発生を抑えるという観点からも苗立ちを安定させることが大切です。

また、今回圃場に雑草が元々多くないということもあり、中耕培土を行わなかったD区狭畦密植栽培でもそれほど雑草は問題になりませんでした。

一方で雑草多発圃場では中耕培土が出来ない場合には、除草剤で雑草を抑えることが一般的です。狭畦密植栽培で有機栽培を行う場合は、雑草への対処は工夫が必要だと思われます。

欠株しているエリアでは雑草の発生が見られる

最終更新日2025.07.29

10/15 莢肥大

莢付きが進みました。

D区狭幅密植栽培は本格的に倒伏してしまいました。

最終更新日2025.07.29

11/15 収穫調査

葉がしっかり落ち収穫期を迎えました。収穫時の水分値は15%くらいでした。

最終更新日2025.07.29

収量結果

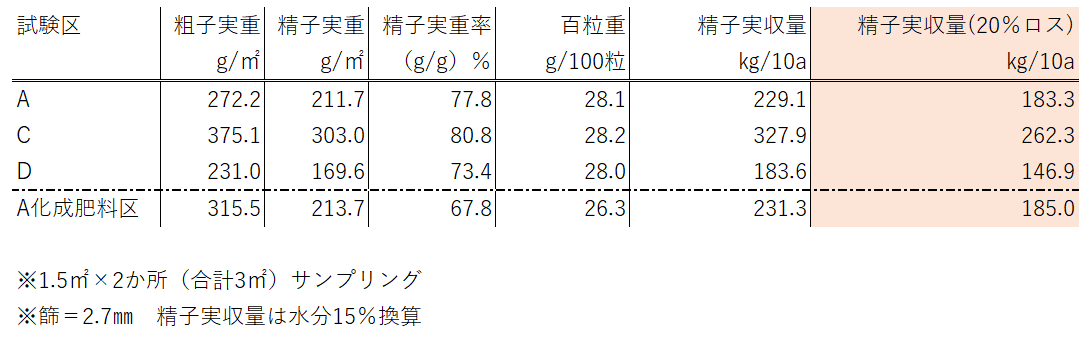

サンプリング調査は試験区A,C,Dにつてのみ実施しました。

また、化成肥料との比較としてA区の一角に化成肥料区を設けており、その区のサンプリング調査も実施しました。

R5年の茨城県平均反収は118㎏/10aとなっており、地域の平均反収を超えて収穫することができました。

化成肥料を使用した区と比べ、精粒率が高くなっていました。一概には言えませんが、有機肥料を使用していたため肥効がゆっくり効き、暑い夏をのりきれたのかもしれません。

今回、D区狭畦密植栽培は収量的には他に比べて低くなりましたが、摘芯など適切な管理を行って、米麦兼用の大型汎用播種機を使用して効率良く適格に栽培を行えば十分に収量を確保できるのではと思いました。

最終更新日2025.07.29

まとめ

栽培体系ごとのポイントをまとめました。

大豆の栽培ではトラクタサイズが大きくなるにつれて、高速作業が可能な作業機がラインナップされる傾向があります。経営ビジョンとマッチする作業機を選ぶことで、効率的に栽培することができます!